ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова» Минздрава России Свежий номер

1944–1948

Об истории создания Национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии написано и издано немало бесценного с точки зрения медицинской истории и знаний информационного материала в виде книг и отдельных публикаций. Этапы развития Центра тесно связаны с научно-практическими задачами здравоохранения и с историческими вызовами, которые возникали перед нашей страной в непростых условиях мировых событий.

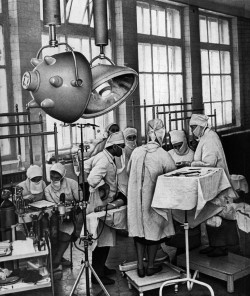

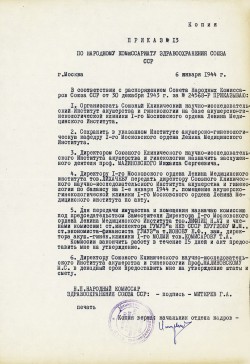

Создание 6 января 1944 года Союзного Клинического научно-исследовательского Института акушерства и гинекологии на базе кафедры Первого Московского ордена Ленина Медицинского Института было дальновидным шагом Советского правительства, озаботившегося сохранением здоровья матерей и детей в тяжелейших условиях войны и послевоенного периода, который уже предвиделся государственными деятелями того времени.

Первым директором Института стал один из классиков отечественной школы акушерства и гинекологии, вице-президент АМН СССР, академик Михаил Сергеевич Малиновский. Годы становления института совпали с периодом послевоенной индустриализации, стремительного развития науки и промышленности. Вдохновлённые Победой, учёные-медики включились

в процесс создания уникального, единственного в Советском Союзе, научно-исследовательского института акушерства и гинекологии. Все их мысли — о будущем!

М.С. Малиновский положил начало научной разработке физиологического направления в акушерстве и гинекологии. Для этих целей были созданы не только клинические подразделения, но и лаборатория физиологии родового акта, биохимический, патофизиологический и другие отделы. Но самое главное из того, что удалось сделать талантливому организатору, — это сформировать коллектив неравнодушных и деятельных специалистов, основоположников советской научной школы акушеров-гинекологов.

1948–1967

В этот период Институт возглавляли доцент Л.Г. Степанов (1948–1962), профессор О.В. Макеева (1962–1966), профессор И.П. Иванов (1966–1967).

Преемственность в научных исследованиях обеспечивали выдающиеся учёные А.П. Николаев, М.Н. Побединский, П.К. Анохин, Е.И. Кватер, П.А. Белошапко, А.В. Бартельс, К.Н. Жмакин и многие другие, чьи имена как авторов учебников и монографий знакомы всем специалистам.

Специалистами института изучались: природа боли, состояние вегетативной и нейрогуморальной регуляции; разрабатывались методы обезболивания и профилактики травматизма в родах; активно, с учётом мирового опыта, совершенствовалась хирургическая техника операций на органах женской репродуктивной системы.

В эти годы сформированы в качестве самостоятельных направлений деятельности антенатальная охрана плода, гинекологическая эндокринология, началось комплексное изучение проблем невынашивания беременности и бесплодия. Перечень научных направлений института значительно расширен за счёт работ, направленных на сохранение здоровья женщины в климактерическом периоде, изучение фоновых и предраковых заболеваний шейки матки, эндометрия и яичников.

Благодаря учёным института впервые в стране разработана система организации гинекологической помощи девочкам, которая дала старт развитию детской гинекологии. Межведомственное сотрудничество, выездная работа специалистов в областях и республиках страны позволили систематизировать данные о медико-социальных аспектах материнской и перинатальной смертности. Именно эти ключевые показатели легли в основу сформированной стратегии развития акушерско-гинекологической службы в СССР. Выполняя функции головного учреждения по специальности, Институт все годы своего существования обеспечивал разработку государственных отраслевых научных программ и методических материалов.

1967–1978

В 1967 году Институт возглавил академик АМН СССР Леонид Семёнович Персианинов. Сподвижниками Л.С. Персианинова в это время были А.П. Кирющенков, А.З. Хасин, В.И. Бодяжина, В.М. Стругацкий, В.М. Сидельникова, М.Л. Крымская, И.А. Мануилова, Т.Я. Пшеничникова — всех не перечислить: это большой коллектив как молодых, так и опытных, известных всей стране учёных. Началось время масштабных преобразований и активного внедрения технологий двадцатого века в клиническую практику.

Новые возможности лабораторной и функциональной диагностики позволили изучить механизмы возникновения асфиксии плода и новорождённого, компенсаторные реакции у детей, перенёсших асфиксию и родовую травму. С новых позиций рассмотрены диагностика и ведение резус-конфликтной беременности, созданы методы профилактики и лечения гемолитической болезни плода.

С 1970-х годов начали внедряться методы пренатальной диагностики врождённых пороков развития и наследственных заболеваний. Создано отделение генетики.

Большое внимание уделялось совершенствованию методов выхаживания новорождённых, развитию детской реанимации и интенсивной терапии. Научные труды в этом направлении были отмечены государственным наградами.

В эти же годы было осуществлено крупное клинико-физиологическое исследование сердечной деятельности и гемодинамики у здоровых женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде, научно обоснованы процессы эндокринной регуляции репродуктивной функции женщин, что создало базу для научного поиска нескольких поколений специалистов. Особое место в научной деятельности института в 70-е годы занимала проблема физиологии и патологии сократительной деятельности матки, методы её лекарственной коррекции.

Словом, этот период можно считать временем самых значимых, основополагающих для акушерства, гинекологии и неонатологии научных исследований, не теряющих своей актуальности до настоящего времени.

Научные труды Института получили признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Л.С. Персианинов активно развивал связи с зарубежными учёными, долгие годы возглавлял Международную федерацию акушеров-гинекологов. Институт был и до наших дней остаётся главным организатором научных съездов и конференций акушеров-гинекологов с международным участием.

За важный вклад в решение проблем охраны материнства и детства в стране академикам АМН СССР М.С. Малиновскому и Л.С. Персианинову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

К числу особых заслуг академика Л.С. Персианинова можно отнести его способность смотреть в будущее. С момента вступления в должность он мечтал о том, чтобы у Института появилось новое, более современное и просторное здание. Убеждал в этом всех, от кого зависело финансирование этого проекта. И наконец решение о строительстве нового корпуса Института площадью 40 тыс. кв. м, было принято. К сожалению, Л.С. Персианинов не дожил до момента торжественного открытия огромного по тем временам здания Центра по охране здоровья матери и ребёнка в 1979 году, но память о его вкладе в создание этого учреждения жива.

1979–2006

Директорами Центра по охране здоровья матери и ребёнка, расположенного в здании на ул. Академика Опарина, 4, были профессора Н.М. Побединский (1979–1982) и В.И. Ельцов-Стрелков (1982–1985).

Более двадцати лет (1985–2006) Центр возглавлял академик РАМН, профессор Владимир Иванович Кулаков. Под его руководством Центр в сложные постперестроечные годы и на рубеже веков смог сохранить лидерские позиции в своей отрасли здравоохранения — работа по самым актуальным научным проблемам в области охраны здоровья матери и ребёнка продолжалась. Именно в Центре в 1986 году родился первый ребёнок на территории СССР, зачатый в результате использования вспомогательных репродуктивных технологии. Здесь учёными Центра проводились фундаментальные и прикладные исследования, направленные на восстановление репродуктивного здоровья, разрабатывались и внедрялись малоинвазивные методики хирургического лечения гинекологической патологии.

Описываемый период войдёт в историю Центра как годы активного развития высоких технологий. Наряду с широким внедрением эндоскопических методов лечения заболеваний репродуктивной системы, совершенствованием методов лучевой диагностики, высокотехнологичным становилось и акушерство. В 1992 году в Центре создано первое в акушерской службе России отделение гравитационной хирургии крови, специалисты которого разрабатывали, внедряли и масштабировали через проводимую образовательную и методическую деятельность современные методы профилактики и борьбы с акушерскими кровотечениями.

За приоритетные научные исследования (ЭКО, эфферентные методы терапии в акушерстве и гинекологии; разработка и внедрение в практику эндоскопических методов в гинекологии) сотрудникам Центра трижды (1996, 2000, 2002) присуждались премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Особое внимание уделялось созданию системы оказания помощи при критических состояниях новорождённых, в том числе с очень низкой и экстремально низкой массой тела при рождении.

В Центре были разработаны стандарты наблюдения и лечения новорождённых с внутриутробной пневмонией, ишемической нефропатией и внутрижелудочковыми кровоизлияниями, что во многом определило развитие неонатальной помощи в стране.

В 2005 году открыто отделение хирургии, реанимации и интенсивной терапии новорождённых для оказания медицинской помощи новорождённым с пороками развития.

Рядом с академиком РАМН В.И. Кулаковым, чьё имя с 3 декабря 2007 года по праву носит Центр акушерства, гинекологии и перинатологии, трудилась плеяда выдающихся учёных Центра, таких как А.Г. Антонов, Б.Л. Гуртовой, В.П. Сметник, Б.В. Леонов, Е.А. Чернуха, Е.М. Вихляева, В.Н. Демидов и многие другие.

Сегодня в профессиональном строю академики В.Н. Серов, Л.В. Адамян, Г.Т. Сухих, профессора В.Н. Прилепская, Е.Н. Байбарина. Как и полвека назад, их труд дарит российским семьям счастье родительства и помогает сохранить здоровье.

С 2007 года Центром руководит академик РАН, профессор Геннадий Тихонович Сухих

Сегодня Центр — это мультидисциплинарный медицинский кластер. Это десятки тысяч квадратных метров в четырёх функционирующих и одном строящемся корпусе. Клиника, в которой более трёх тысяч сотрудников оказывают помощь пациентам по следующим направлениям: акушерство, гинекология, репродуктология, медицинская генетика, неонатология, педиатрия и детская хирургия, онкогинекология и маммология, урология и андрология.

В интервью, представленных в номере, отражена подробная информация о достижениях, современных исследованиях, мечтах, планах на будущее ведущих учёных и всего коллектива Центра.

.jpg)

8(495)258-97-03

8(495)258-97-03