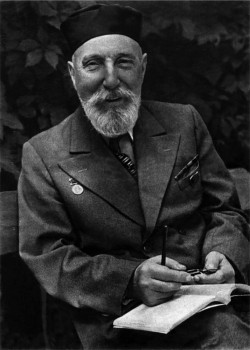

Академик Владимир Петрович Филатов №1(122), 2025 год

Академик Владимир Петрович Филатов (1875–1956) — учёный с мировым именем, педагог, просветитель, основатель научной офтальмологии и трансплантологии, талантливейший пластический хирург, родоначальник отечественной школы тканевой терапии, плодотворно развивающейся сегодня в мировой медицине. Именно академик В.П. Филатов своими трудами и исследованиями сформировал офтальмологию как самостоятельную дисциплину и стал изобретателем сложнейшего медицинского инструментария в офтальмологии, который до сих пор используют врачи и хирурги.

Открытия В.П. Филатова в области восстановительной и пластической офтальмологии привели учёного к созданию теории тканевой терапии и разработке препаратов — биогенных стимуляторов, которые активно применяются в различных областях лечебной и реабилитационной медицины.

Владимир Петрович родился 27 февраля 1875 года в селе Михайловка Саранского уезда Пензенской губернии в семье потомственного дворянина Петра Фёдоровича Филатова и его супруги Веры Семёновны Филатовой.

После окончания Симбирской мужской гимназии Владимир поступил на медицинский факультет Московского университета. Здесь начал свой путь в науку будущий учёный с мировым именем. Анатомию он изучал у профессора Д.Н. Зернова, физиологию — у И.М. Сеченова, внутренние болезни — у Г.А. Захарьина и А.А. Остроумова, офтальмологию — у А.А. Крюкова.

В 1897 году выпускник медицинского факультета Императорского Московского университета В.П. Филатов становится сотрудником университетской глазной клиники и лечащим врачом Московской городской глазной больницы (1899–1903). В 1903 году молодой врач переезжает в Одессу, где совместно с профессором С.С. Головиным создают кафедру глазных болезней в Императорском Новороссийском университете (1903). С этого момента вся дальнейшая врачебная, научно-педагогическая деятельность В.П. Филатова связана с Одессой. В 1907 году он — доктор медицины, чуть позже — заведующий кафедрой глазных болезней Императорского Новороссийского университета (с 1920 года — Одесский государственный университет).

Талантливый хирург-офтальмолог, учёный-новатор в годы Гражданской войны, имея все возможности эмигрировать в Европу, принял решение остаться в России и продолжать работать, принося пользу своим соотечественникам.

В 1931 году В.П. Филатов создаёт при Одесской глазной клинике первую в СССР станцию глазной скорой помощи и диспансер для пациентов с глаукомой. А в 1936 году постановлением Правительства СССР № 632 в Одессе был организован Институт экспериментальной офтальмологии, бессменным директором которого до последнего дня своей жизни оставался Владимир Петрович Филатов.

С 1931 года он с коллегами начал применять для трансплантации роговицу глаза умерших людей, открыв этим возможность возвращения зрения миллионам ослепших. Были разработаны методики хранения изолированной роговицы и других тканей. Клинические и лабораторные наблюдения позволили отметить, что в переживающих при низких температурах изолированных тканях происходит накопление активных веществ, обладающих целебными свойствами. Это позволило выйти за пределы офтальмологии и сформулировать основной постулат тканевой терапии — учение о биогенных стимуляторах, вырабатывающихся в живых тканях, сохраняемых в субэкстремальных условиях.

В основе учения о тканевой терапии лежит фундаментальное положение, выдвинутое и доказанное великими русскими учёными, учеником которых себя считал В.П. Филатов: академиком И.М. Сеченовым и академиком И.П. Павловым, — о ведущей роли самого организма больного в течение и исходе любого заболевания.

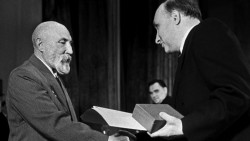

В 1940 году В.П. Филатов начинает применять тканевые материалы растительного происхождения. А 13 марта 1941 года академик В. П. Филатов удостаивается Сталинской премии первой степени «За открытие и разработку в 1933–1939 годах метода пересадки роговой оболочки глаза и за работы по лечебной пересадке тканей».

Во время Великой Отечественной войны тканевая терапия оказалась весьма эффективным методом, способствующим сокращению сроков лечения раненых и уменьшению инвалидности. В послевоенные годы интерес к методикам тканевой терапии значительно возрос: в 1948 году начала работу специальная проблемная комиссия по тканевой терапии, в 1951 году Минздравом СССР издан приказ № 100 о широком внедрении тканевой терапии по методу академика В.П. Филатова в лечебно-профилактические учреждения страны и утверждена разработанная академиком В.П. Филатовым «Инструкция по изготовлению и применению тканевых препаратов».

За весь период жизни академик В.П. Филатов написал около 460 научных трудов и монографий, был членом редакционных коллегий многих журналов, создателем и ответственным редактором «Офтальмологического журнала» (1946), поэтом, художником, мемуаристом. Владимир Петрович удостоен звания Героя Социалистического Труда (1950), является кавалером четырёх орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, ордена Отечественной войны 1-й степени, награждён рядом медалей.

В 1950 году Международным Нобелевским комитетом было прислано приглашение академику Владимиру Петровичу Филатову участвовать в качестве одного из претендентов на получение Нобелевской премии в области биологии медицины. Он отказался.

Академик Филатов, считая, что развитие истории человечества двигается по спирали, говорил, что оформление им приоритета нашей страны в этой области биологии и медицины окажется достаточным, чтобы оно укрепилось за Россией навсегда.

С середины XX века работы академика В.П. Филатова и успешный клинический опыт лечения широкого спектра заболеваний с помощью естественных биорегуляторов стали широко известны в стране и в мире.

В 1946 году по просьбе японского правительства группа японских ученых была допущена к работам академика В.П. Филатова в целях трансляции принципов и методов тканевой терапии для реабилитации пациентов с последствиями радиационного поражения после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Такими свойствами, как выяснилось, обладали плацентарные экстракты, полученные по методу академика Филатова.

А в 1952 году Институт глазных болезней в Одессе посетила официальная делегация из 23 членов Парламента Японии, сообщившая о создании в стране Научного общества имени академика В.П. Филатова и Института тканевой терапии.

После смерти В.П. Филатова методы тканевой терапии продолжали активно развиваться в нашей стране учениками академика Филатова и сотрудниками НИИ геронтологии АМН СССР.

Сегодня Международным фондом развития биомедицинских технологий имени академика В.П. Филатова проводится большая работа по сбору и сохранению материалов, а также изданию научных работ и архива диссертаций по тканевой терапии.

Фондом поддерживаются инновационные отечественные проекты по возрождению биофармацевтических технологий полипептидной тканевой терапии на основе идей академика В.П. Филатова: курируется более 60 национальных исследований по внедрению методов полипептидной терапии в различные сферы медицины, проведено более 1200 научно-образовательных мероприятий для врачей, на протяжении ряда лет совместно с Минздравом России, Фондом президентских грантов и АО «ЭКСПОЦЕНТР» в рамках Международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения» проводится Всероссийский научно-образовательный форум «Медицина молодая» и конкурс инновационных биомедицинских проектов молодых учёных страны по пяти номинациям. Идеи академика В.П. Филатова продолжают своё развитие.

8(495)258-97-03

8(495)258-97-03